A. 水頭症

1.概要(総論)

水頭症は小児脳神経外科医が比較的よく対応する疾患です。水頭症の発症時期や原因となる疾患は多岐にわたります。

まず発症時期別に、出生前にエコー検査で診断される胎児水頭症、徐々に頭囲が拡大する乳児期の水頭症、頭痛・嘔吐などから始まる小児期の水頭症があります。

その他、特に高齢者でみられる正常圧水頭症は尿失禁・歩行障害・認知症をきたし、テレビなどでは治る認知症とも言われており、

見聞きされた方もいらっしゃると思います。さらにくも膜下出血や脳腫瘍、脳出血などに伴って生じる水頭症は年齢に関わらず発生します。

本稿では小児期までの小児脳神経外科医が関わる水頭症に関して簡単にご説明いたします。

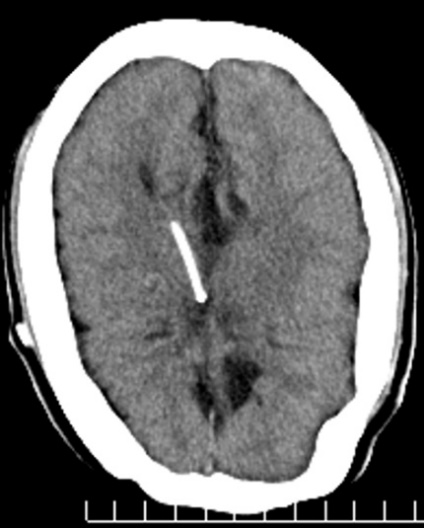

図1.水頭症の患者さんの頭部CT

脳は髄液という液体を産生し、吸収します。

髄液は体の中で最もきれいな液体と言われており、脳を外部の衝撃から保護し、脳圧のコントロール、脳の老廃物の排泄、

栄養因子やホルモンの運搬などの様々な役割があると考えられています。この髄液の循環経路が何かしらの原因で流れが悪くなったり、

反対に髄液が余分に産生されたりすると、脳室内に髄液が停滞し、脳室が次第に拡大します。拡大した脳室が脳を圧迫することで様々な症状があらわれます。

これを水頭症と言います。(図1)

2.水頭症の診断時期と症状

1) 出生前に診断される水頭症

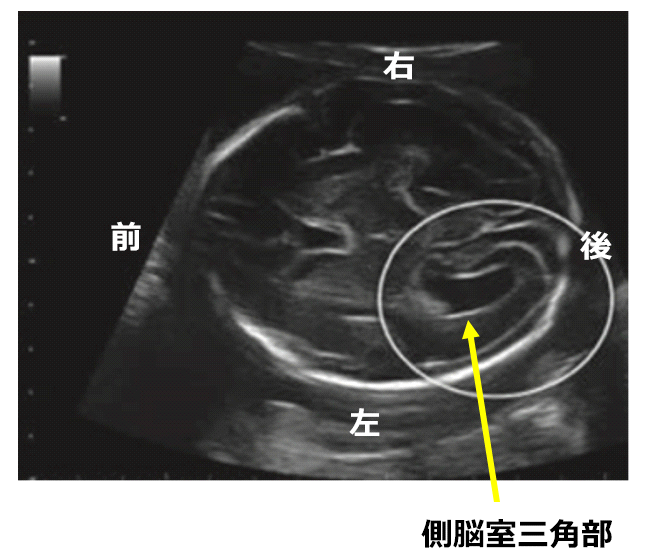

図2.胎児の超音波検査

妊娠中に超音波検査を行うのは性別を確認するためだけではありません。検査のたびに側脳室三角部(図2)という場所の幅を計測し、 水頭症などが認められないかを確認しています。

出生前診断が可能な水頭症は脊髄髄膜瘤による水頭症、脳室内出血などによる水頭症、遺伝子が関わる水頭症、 その他の先天奇形に合併するものや感染によるもの、また原因不明のものもあります。

しかしこの時期に超音波のみで水頭症と診断することは難しく、側脳室三角部幅が正常を超えれば、すぐに水頭症と判断することには慎重にならなければなりません。 妊娠中でも小児神経外科医に相談することがよい場合があり、産科の先生とよくお話しすることが望まれます。

2) 出生後(新生児期〜乳児期)に診断される水頭症

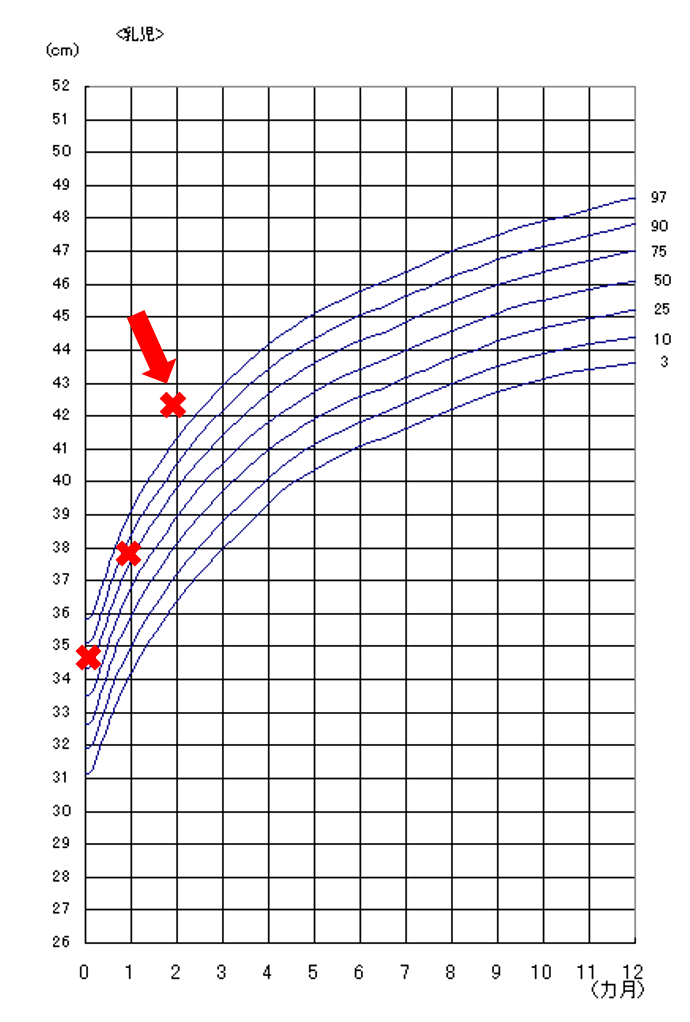

図3.頭囲成長曲線

出生後小児科で定期健診を受けますが、そこで頭囲を計測します。これは脳が順調に正常に大きくなっているのかを調べるのが目的です。 頭囲が正常範囲を超えて拡大すると水頭症を念頭に置く必要があります。

図4.落葉現象

図3の頭囲成長曲線では出生時と1ヶ月検診時の頭囲は正常です。

この赤ちゃんは、その後ミルクの摂取量が減るなどの気になる症状があったため2ヶ月時に小児科を受診しました。

すると頭囲が正常範囲を超えて大きくなっており(図3 赤矢印)、水頭症が疑われました。

この時期に注意しなければならない症状としては、元気がなくなる、哺乳力が低下する、大泉門が硬く張る、頭皮顔面の静脈の怒張、

そして落陽現象(眼球が下方に向いてしまう現象、図4)があります。

水頭症の原因としては、中脳水道狭窄症や脳室内出血、感染、脳腫瘍による水頭症などが挙げられます。

3)幼児期から小児期に診断される水頭症

この時期には大泉門が閉鎖しており、髄液の増加により頭囲の拡大は起こりにくくなりますが、その代わりに頭蓋内圧が上昇します。

従って、水頭症の症状は頭蓋内圧の上昇による症状と一致します。

頭痛、嘔吐、意識障害、複視(ものが二重に見える)などが起こります。この年齢でも考えられる水頭症の原因は中脳水道狭窄、

脳腫瘍、感染、頭蓋内出血が挙げられます。

このように水頭症と言っても発症時期により原因が異なることが多く、また発症の仕方も様々です。

3.各論(比較的よくみられる水頭症について)

1)早産児脳室内出血後水頭症

出生時体重が1500g以下の赤ちゃんには脳室内出血を生じるリスクがあり、これが水頭症の原因になることがあります。

脳室内出血の頻度は年々低下しており、妊娠37週未満で出生した児では1970年代には40-44%でしたが、近年では7-30%程度だと言われています。

また出生時体重が1500g以下の極低出生体重児に見られる脳室内出血は1980年代では35-50%であったものが、近年では16%となっています(StollらPediatrics 2010)。

これは周産期医療体制の整備によることが大きいと考えられます。

脳室内出血の原因は患児の脳の未熟性によるものと言われています。出血しやすい部位の血管そのものの未熟性に加えて、

脳血流の調節の未熟性が関与していると考えられています。

図5

出血は生後24時間以内が50%、日齢1日に25%、日齢2日に15%と90%が生後72時間以内に起こります(Volpe's Neurology of the Newborn 2017)。

この時期の患児はNICUでケアを受けていると思われますので、新生児科で適宜超音波検査を行い診断されます。

早産児脳室内出血には重症度分類があり、重症度が高いほど脳室拡大が見られ、神経学的後遺症が残存すると言われています。

ただし脳室拡大が進行してシャントが必要となるのは出血が見られた患児のうち10%程度です(Vassilyadia ら Pediatr Neurosurg 2003)。

治療方法としては体重が少ないうちは髄液リザーバー(図5、後述)を一時的に頭部に設置し、そこから定期的に髄液を吸引する方法と、

皮下に広いスペースを作成して、髄液をそこで吸収させる帽状腱膜下シャントという方法のいずれかを選択します。

体重が十分増加したら、脳室腹腔シャント術という手術が必要になることが多いです。

2)中脳水道狭窄症

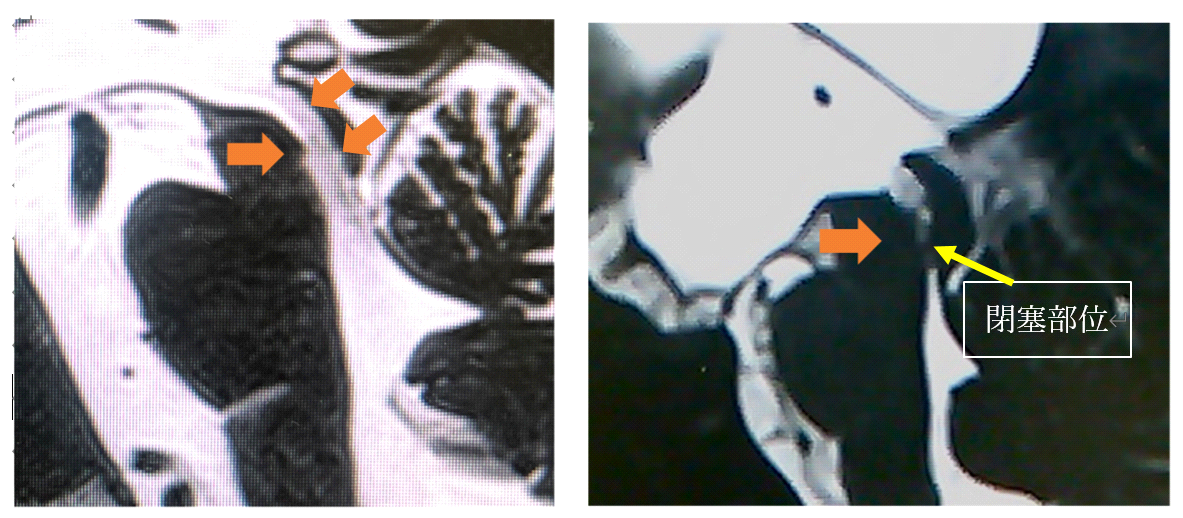

図6

第三脳室と第四脳室の間に中脳水道という細い髄液の通過路があります(図6左)。先天的にこの部位が閉鎖ないしは狭窄している場合(図6右)、

第四脳室の拡大を伴わず、両側側脳室および第三脳室が拡大し、水頭症を呈することがあります。

この場合、神経内視鏡による第三脳室底開窓術が多くの施設で行われています。

3)髄膜炎後水頭症

小児の細菌性髄膜炎は効果の高い抗生物質の使用が可能になった現在でもある一定数発生します。日本では細菌性髄膜炎は年間1500例発症するといわれ、

そのうちの7割が小児であると言われています(細菌性髄膜炎の診療ガイドライン2014)。

細菌性髄膜炎に水頭症を合併する割合は10-50%と言われており、重篤な神経学的後遺症を残す要因となっています。

この水頭症は他の水頭症とは異なり、髄液が細菌によって汚染されていること、髄液中の蛋白濃度が高いこと、脳室炎に至ると脳室内に隔壁が形成されることな

ど水頭症治療を困難にする要因がみられます。そのため髄液の性状が改善したことを確認したりや画像診断により詳細に治療計画を立案したりすることが必要となります。

髄液の感染がないこと(術後感染のリスクを減らす)、髄液中の蛋白濃度が下がること(シャントの閉塞リスクを減らす)を確認してから脳室腹腔シャントを設置します。

脳室内に隔壁がある場合は、神経内視鏡を用いて隔壁間に交通路を作成し、可能な限り1つの空間にすることで単純な脳室腹腔シャントを設置することが目標となります。

4.治療

水頭症の治療は大きく分けて、余分な髄液を身体の他の部位で吸収をさせる短絡術(シャント術)と新たな髄液の経路を作る神経内視鏡を用いた

第三脳室底開窓術があります。

お子さんの状態によりこの2つの方法が選択できない場合は髄液リザーバーを設置するか、脳室外ドレナージを挿入して一時的に水頭症を管理する方法があります。

これは主に新生児期に患児の体重が十分でない場合や感染などでシャント術の条件を満たさない場合に行われます。

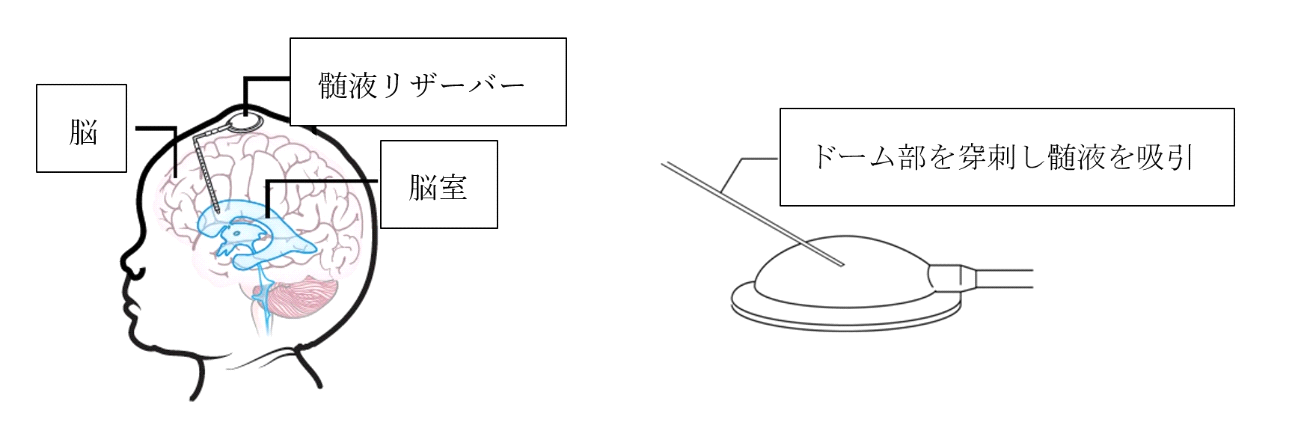

1)髄液リザーバー留置術

図7

低出生体重児でシャント術を行うのが難しい場合や、髄液の性状の問題でシャント術を行うリスクがある場合、髄液リザーバーを設置することがあります。

オンマイヤ管とも呼ばれる管の先端を脳室内に留置し、ドームと呼ばれる髄液を貯留させる部位は頭皮下に留置します(図7)。

ここに細い針を刺し、定期的に余分な髄液を排出させることで、頭蓋内圧を下げつつ患児の成長を待つ、もしくは髄液の性状が改善するのを待ちます。

また早産児脳室内出血後水頭症では患児の体重が少なく、髄液を排出するよりも皮下に逃して吸収を促す方法がよいという考え方から

脳室-帽状腱膜下シャントという方法も選択されることがあります。

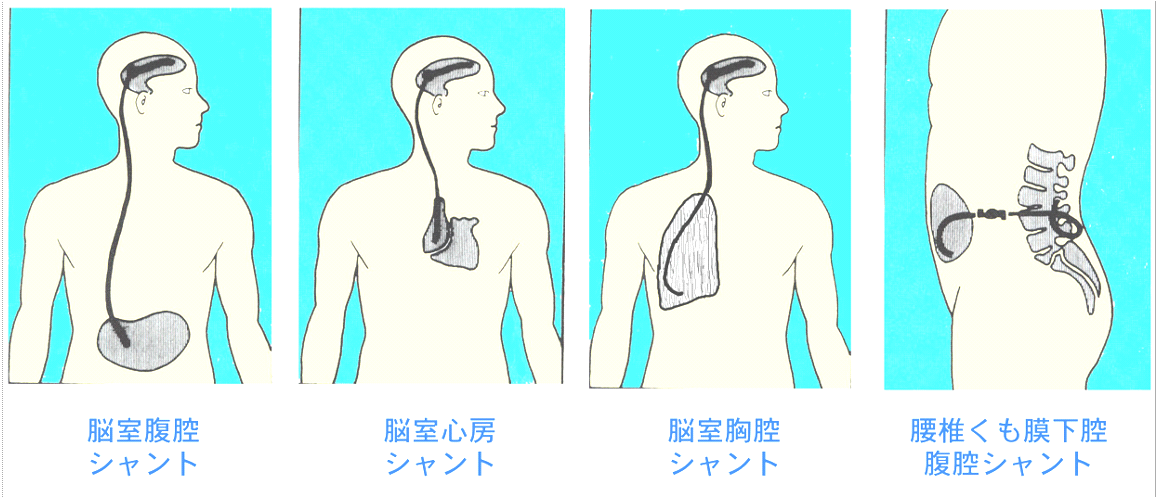

2)短絡術(シャント術)

図8

シャント術は半世紀以上前から行われている方法です。

一般的には脳室腹腔シャントと言って、脳室からカテーテルという細くて柔らかいシリコン性の管を皮膚の下に通して腹腔内に留置します。

腹腔は腸管などの内臓が収められている空間で、シャントを通して脳室から流れてきた余分な髄液をそこで吸収させます。

腹腔以外では心臓(心房)、5歳以上では肺の収まっている胸腔を使用することもあります。また腰椎の髄液腔から腹腔に髄液を導出する腰椎腹腔シャント術という

方法もあります(図8)。

髄液を導出する空間の選択は患児の病態によって検討されるため、担当医からよく話を聞くことが必要です。

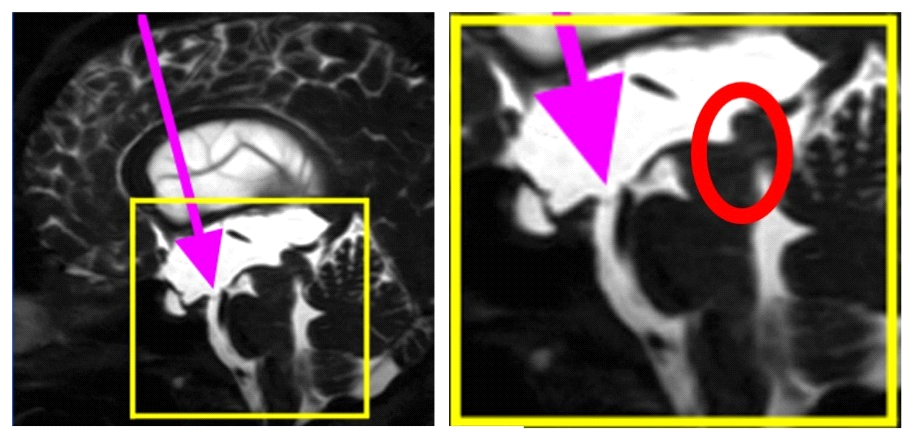

3)神経内視鏡下第三脳室底開窓術

図9

1940年代に行われたこともある手術ですが、成績が悪かったため、長い間シャント術が主流でした。内視鏡の性能が進歩し、

20年ほど前から再度神経内視鏡を用いた手術が行われるようになりました。

ある一定の月齢を超え、明らかに髄液の交通路の閉塞・狭窄が原因と思われる水頭症に対しては、良い成績が得られる様になりました。

この手術は専用の内視鏡を脳室の中に挿入し、直視下に第三脳室の底部の膜を開通させることにより、髄液の新しい通路を形成する手術です。

図9は中脳水道狭窄症(前述,図9 赤丸)のMRI画像で、矢印は内視鏡の侵入方向を示しています。矢印の先端は開通させる膜を指しています。

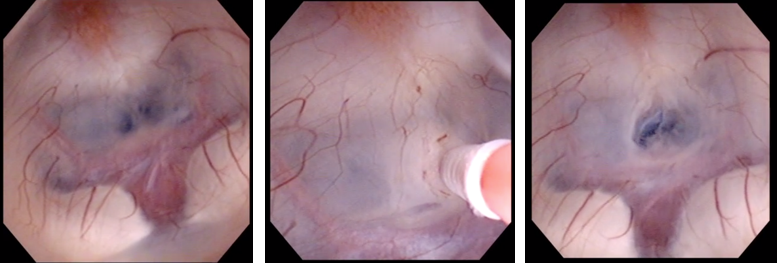

実際の手術では第三脳室底は図10左のように薄くなっている部位があり、ここに専用の器具で穴を開けて広げ(図10中)、

新しい通路を作って髄液の空間の圧較差をなくすことにより水頭症を治療します。

図10右では開通(開窓)した孔が確認できます。

図10

最近は髄液産生に関与している脈絡叢を焼灼し、髄液産生を減らすことでさらに内視鏡での治療成績を上げる試みも行われていますが、まだ一般的ではありません。

4)腫瘍摘出術

最後に髄液が過剰に産生される脈絡叢乳頭腫という脳腫瘍による水頭症があります。この場合は腫瘍の摘出が最適の治療となります。

水頭症は一つの病態を示す言葉であり、原因は様々です。原因により治療法、手術法は異なりますから、その選択については担当医とよく話し合うことが大切です。

5.シャント設置後の合併症や注意事項

水頭症の治療のためにシャントを設置しますが、設置すればその後も慎重に経過観察する必要があります。

シャント設置は治療の始まりとも言えますから、主治医の先生の指示に従い必ず通院を継続するようにしましょう。

シャント手術や設置に伴って起こりうる合併症はさまざまなものがあります。ここでは比較的頻度の高い合併症を3つ紹介します。

1)感染

シャント設置後に細菌感染が起こることがあります。高熱や腹痛が出現したり、水頭症の症状が悪化したり、

シャントの挿入されている部位に一致して皮膚が腫脹したり赤くなったりすることで疑われます。

感染は手術後まもない時期に起こりやすく、経過とともに頻度は減っていきますが、半年程度は注意が必要です。また手術の影響によらない感染

(虫垂炎などから腹膜炎を生じ、それがシャントにも影響する場合など)も起こり得ますから、その後も注意が必要です。

感染しやすい条件としては、設置時低年齢(特に6ヶ月未満)、髄膜炎や脳出血後の水頭症や脊髄髄膜瘤に伴う水頭症の場合などが挙げられています。

感染が疑われれば、入院による治療が必要です。抗生物質のみで治療される場合もありますが、多くはシャントを一度体外へ取り出した上で、

抗生物質を投与する方法が取られます。シャントを取り出した場合は水頭症が悪化するため、ドレナージと言って、一時的に専用のカテーテルで

髄液を体外へ排出することが必要です。感染が落ち着いたら、再度シャントを設置する手術が必要になります。

2)シャント機能不全

シャントにより髄液は常時髄液腔から腹腔内に流れています。シャントバルブは非常に繊細なつくりになっていますし、カテーテルの内腔も非常に細いものです。

このシャントシステムが何らかの原因で破損・閉塞してしまうと髄液が流れなくなり水頭症が再発します。年齢やどの程度シャントに依存しているかによって

症状の現れ方はさまざまですが、水頭症の症状の項で説明したような症状が出現します。

シャント機能不全が疑われた場合、頭部CTを撮影し、調子のよいときの画像と比較して脳室が拡大していれば診断が確定します。

診断が確定したら手術でシャントを入れ替えますが、シャントへの依存度が高い場合は急激に症状が悪化し、

生死にかかわる状況になることがあるため一刻を争って手術を行う必要があります。

シャントへの依存度が高いかどうかを判定するのは難しいですが、主治医の先生とシャント機能不全が疑われる時の対応について普段からよく話し合って

備えることが大切です。シャントの入れ替えについては、閉塞部位を調べ、閉塞部位のみを入れ替える場合と全体を入れ替える場合などさまざまです。

シャントがいつ閉塞するかどうかは、なかなか予測できませんが、小児の場合は体の成長に伴ってカテーテルの長さが相対的に短くなってゆくのが画像でも確認

できますので、脳室カテーテルが脳室から逸脱しそうになった場合、シャント機能不全になる前にシャントを入れ替えることもあります。

また最近では全例が対象になるわけではありませんが、シャントのかわりに第三脳室底開窓術を行って、シャントを抜去してしまう治療が行われることがあります。

お子さんが成長してきたら、将来的な治療についても主治医の先生と話し合っておくことをお勧めします。

3)髄液過剰排出

図11.スリット状脳室. 脳室がほとんど見えなくなっています。

髄液がシャントによって腹腔内に流れ水頭症の症状が改善しますが、髄液が流れすぎることがあります。これを髄液過剰排出と言います。

手術後すぐに過剰排出されると、頭蓋骨と脳の間に髄液や血液がたまり、水頭症とよく似た症状をきたします。これを低髄圧症状といいます。

最近使用されるシャントバルブは髄液圧によって流量を調節できるようになっていますので、圧調整により症状の改善が期待できます。

一方、乳児期にシャントが設置された場合は、髄液が過剰排出されてもはっきりした症状を示すことなく長期間経過することがあります。

この場合、脳室が正常より極端に狭くなったり(スリット状脳室)、頭蓋骨縫合が早期に癒合してしまったりする(二次性頭蓋縫合早期癒合症)ことがあります。

スリット状脳室になっても症状がない場合もありますが、手術後数年以上経過してから頭痛や嘔吐、軽度の意識障害などの水頭症に似た症状が繰り返し出現して

くることがあります。これを症候性スリット状脳室(SVS)(図11:シャントの先端に見えるはずの脳室がほとんど見えなくなっています。)といいます。

脳室が非常に狭い上にさらに髄液が排出されるとシャントが機能的に閉塞します。この時一時的に髄液が流れなくなるため髄液が溜まり、

シャント機能不全と同様の状態になります。しかし髄液が溜まると再度髄液が流れ始めるため、症状は緩和されます。そのため、症状は間欠的に出現するのです。

SVSの治療は非常に難しいですが、症例によってさまざまな方法が行われています。

スリット状脳室になった場合、気を付けておかなければならないのがシャント機能不全です。長期間スリット状の脳室が続くと、脳室壁の柔軟性が失われ、

脳室が大きくなりにくくなります。そのためシャント機能不全になっても、脳室がそれほど大きくならずに症状を示します。

症状が急激にわるくなることが多く、前項で説明したように一刻を争って治療を行う必要があります。

普段の脳室の大きさを知らない医師が頭部CTを見るとシャント機能不全の診断に至らないことがあります。

主治医の先生にスリット状脳室であると言われている場合は、シャント不全を疑う症状が出現したときはできる限り通院中の病院を受診することが望ましいですが、

緊急で別の病院を受診する場合は、スリット状脳室であることを診察時に説明する必要があります。普段から主治医の先生と相談し、

緊急時の対応についてシミュレーションしておきましょう。

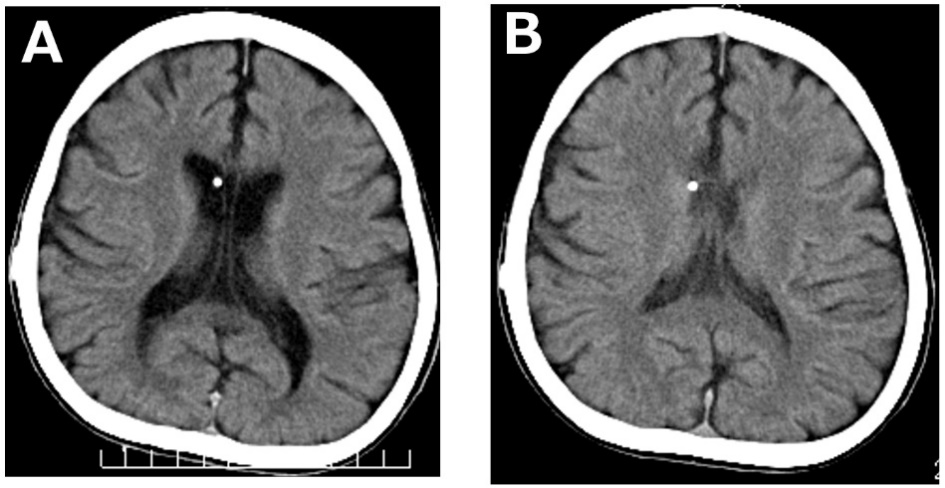

【スリット状脳室の患児がシャント機能不全を起こした場合の1例】

図12のAを見ると一見脳室は拡大していない様に見えます。

しかし元気な状態である時のCTは図11であるためこの患児にとってはこの状態が脳室拡大つまり水頭症の増悪を示しております。

これはなかなか主治医・担当医でなければわからないことがあります。

図12. A:頭痛を訴えてきた時の頭部CT、B:シャント再建術後の頭部CT

図12のBの様に普段の脳室サイズに戻ると症状が改善しました。

以上、シャント設置後の注意点について述べてきました。

もう一つの重要な治療である第三脳室底開窓術においてはシャントのような合併症は発生しにくいのですが、

開通させた第三脳室底部の穴が時間とともに閉鎖してしまい水頭症が再発することがありますから、やはり定期的な通院は必要です。

水頭症はその原因によって、治療法や発達の遅れの有無、予後も異なります。

また小児脳神経外科医、大人になっても脳神経外科医とのお付き合いは続きます。

ご不安な点も多々あると思いますが、小児神経外科学会に所属し活動している医師は皆、患者様、ご家族のご心配な点を充分承知した上で最善最良の治療を提案し、お子様の成長を一緒に見守っていきます。担当の先生とよくお話して、より良い関係を構築していただければと思います。