H-7.

�����

�P�D�T�v�i���_�j

�����́A�����ōł������]��ᇂ̈�ł��B

���̔����p�x�͑S�]��ᇂ�0.7���A�����]��ᇂ�9.9���ł���A

�䂪���ł̐���N�Ԕ������́A100�`120��قǂƂ���Ă��܂��i�]���)�S���W�v������2014�j�B

�����́A��ʓI�ɂ͓��W���̓V���i��]�Ə��]�̋��̖��j���A

�قƂ�ǂ����]�̐������i�����j�ɍD�����A�]�Ґ��t�i�]���ɂ��铧���Ȃ����j�̏z�H�ł���

��l�]�����ɏ[�����邽�߁A�]�Ґ��t�������~�߂��ė��܂��Ă��܂������ǂ����邱�Ƃ������ł��B

�Q�D�Ǐ�

�Ǐ�́A���s���E���ʂ̂ӂ���Ɠ��ɁA�q�f���ł������A

���̐i�s�͏T�P�ʂ̔�r�I�������̂��̂�����P�ʂ̋}�Ȃ��̂܂ł܂��܂��ł��B

�Ǐ�̗��ʁE���s���̂ӂ���͏��]�̋@�\��Q�ł���A�ɏ��ɐi�s���邱�Ƃ������ł��B

���ɁE�q�f�͐����ǂɂ�铪�W�������i�Ǐ�i���̒��̈��������Ȃ邱�ƂŋN����Ǐ�j�ł����A

���ɋ}���Ɉ������S�g���ӊ��i���邢�����j�A�X���i�����Ă����ԁj�Ɉڍs����

�o�߂łً͋}���@��K�v�Ƃ���ꍇ������A���ɂ���Ă͂��̂܂܋ً}��p�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

�� ��ÎҌ��� ��

1)�@���]�@�\��Q

- �����Q�⋦���^����Q�ȂǑ̊��E�l���̎�������

- ��̓I�ɂ͏����ɂ�����^����Ⴢ̂Ȃ����ʁE���s��Q

2)�@�ǐ������ǂɂ��Ǐ�

- �����ǂɂ�铪�W�������i�Ǐ�

- ��̓I�ɂ͕��Ǐ�̔���Ȃ����ɁA�q�C�E�q�f�A�H�v�s�U�A�S�g���ӊ�

- �i�s����ƌX��

- �����͊ɏ������A���̌�ɋ}���i�s���鋰�ꂠ��

- �i�s����ƁA�ً}�Ő����ǂ̏��u��v���鎖�ԂɊׂ邱�Ƃ�����

�R�D�����E�f�f

���ۂ͓���CT�⓪��MRI���{�s���Ȃ���Δ������Ȃ��̂ŁA��L�̗l�ȏǏ��炸�A�p������ꍇ�͐_�o���ː��w�I�����iCT�AMRI�j���{�s���邱�Ƃ��������߂��܂��B

�� ��ÎҌ��� ��

�f�f�ɂ͐_�o���ː��w�I�����i����CT�AMRI�j���K�{�ł����A�m��f�f�͎�ᇑg�D�W�{�Ȃ���Α��̏����ɍD������㓪�W�|���

�i���זE��A��ߎ�Ȃǁj�Ɗӕʂł��܂���B

�f�f���m�肷�邱�ƂŎ��Â�I�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B

1)�@�_�o���ː��w�I�f�f

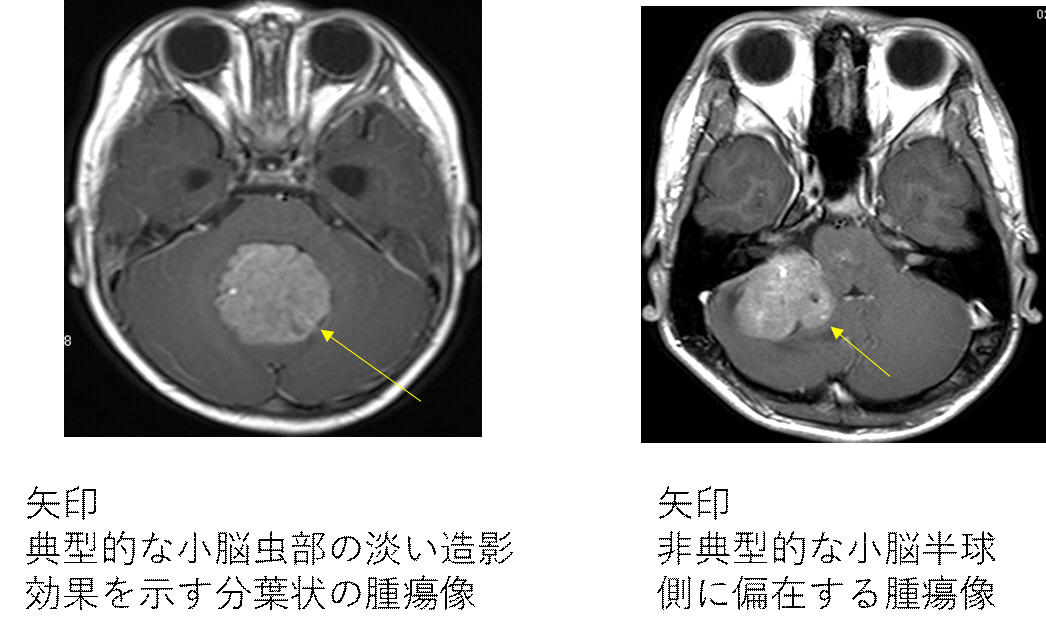

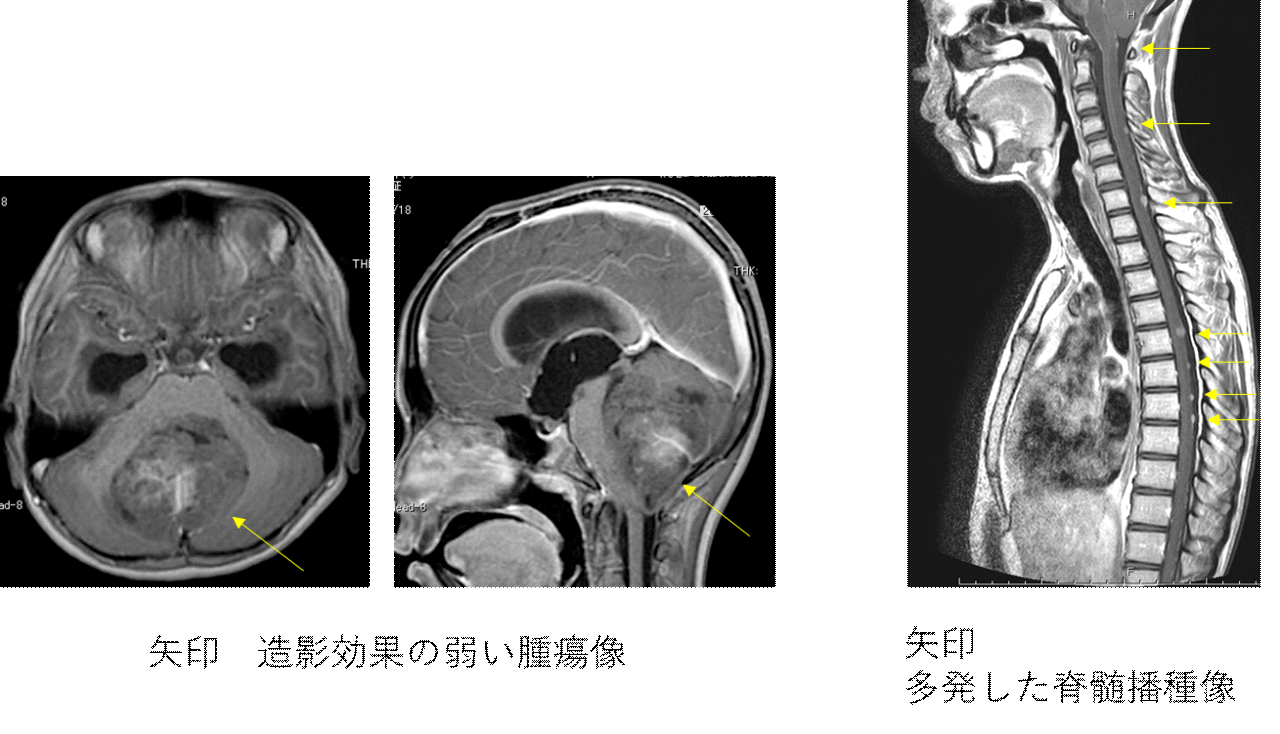

�@�T�^�I��CT����

- �������ɋ��E����r�I���ĂɌ����铙�`���z�����������᎐��a��

- ���e���ʂ��������Ƃ���������ŁA��z����C���e���ʂ������Ȃ����̂�����

- �ΊD���⏬�X�E��F�߂�ꍇ������

�A�T�^�I��MRI����

- T1�����摜�ł́ACT���l�ɐ������ɋ��E����r�I���ĂɌ������M����iT2�����摜�œ��`���M����j�������s�ψ�Ȏ�᎐��a�ςŁA �����̏��X�E�iT1�Œ�M����AT2�ō��M����j���܂ނ��Ƃ���ʓI�ł���

- ���e���ʂ͈�ʓI�ɒ����x�`�������̂��������A�W��?���e����Ȃ��Ǘ������

- �g�U�����摜�ł͍��M���AADC���ł͒�M������ʓI�ł���

2)�@WHO2016�̕��ށF�E�o������ᇑg�D����̐f�f(�Q�l����:1)

�@�a���g�D�w�I�f�f

- Classic medulloblastoma

- Desmoplastic/nodular medulloblastoma�iDN�j

- Medulloblastoma with extensive nodularity�iEN�j

- Large cell /Anaplastic medulloblastoma�iLC/A�j

�A���q/��`�q 4�^����(�Q�l����:2)

- WNT �E80���ȏオ����������

- SHH�F�����ƖR�����A�S�N��w�ɕ��z A) T53��`�q�ψٗL

- Group3�G�j���������A�������ɑ����A�f�f���̓]�ځi�d��j������

- Group4�G4�Q���ő��A�j���ɑ����A���������ǂ������A�f�f���̓]�ځi�d��j��Gropu3�Ɏ����ő���

�E90���ȏオClassic type�ōł��\�オ�ǂ��Ƃ����

| i. | Classic type | �F�����X�N�����ڍוs�� |

| ii. | LC/A | �F�����X�N�A7�`17�ɑ��� |

| iii. | DN | �F�H���ŕa�ԂƂ̊֘A�s�� |

B) T53��`�q�ψٖ�

| i. | Classic type | �F�W�����X�N |

| ii. | LC/A | �F�a�ԂƂ̊֘A�s�� |

| iii. | DN | �F���c���Ɛ��l�ɔ��ǁA���c���͒�X�N |

| iv. | EN | �F���c���͒�X�N |

| i. | Classic type | �F�W�����X�N |

| ii. | LC/A | �F20���قǁA�����X�N |

| i. | Classic type | �F85���قǁA�C�W�����X�N |

| ii. | LC/A | �F�a�ԂƂ̊֘A�s�� |

�B������ɂ����Ă͂܂�Ȃ����̂�Medulloblastoma,NOS�Ƃ��Ă���

3) �d��ɂ��f�f/���ށiChang�̕��ށj�F�摜�����␑�t��������̐f�f(�Q�l����:3)

M0�F�d�킪�Ȃ��F�]�Ґ��t�ɏ���Ď�ᇍזE���U�݂��Ă��Ȃ�

M1�F�]���t�זE�f�Ŕd�킪����

M2�F���W���ɔd�킪����

M3�F�Ґ��ɔd�킪����

�y�Q�l�����z

- The 2016 WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System

WHO Classification of Tumours, 4th Edition

Edited by Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK

WORLD HEALTH ORGN 2016. - Taylor MD, Northcott PA, Korshunov A, Remke M, Cho YJ, Clifford SC, Eberhart CG, Parsons DW, Rutkowski S, Gajjar A, Ellison DW, Lichter P, Gilbertson RJ, Pomeroy SL, Kool M, Pfister SM:Molecular subgroups of medulloblastoma: the current consensus. Acta Neuropathol 123:465?472, 2012.

- Zeltzer PM, Boyett JM, Finlay JL, Albright AL, Rorke LB, Milstein JM, Allen JC, Stevens KR, Stanley P, Li H, Wisoff JH, Geyer JR, McGuire?Cullen P, Stehbens JA, Shurin SB, Packer RJ: Metastasis stage, adjuvant treatment, and residual tumor are prognostic factors for medulloblastoma in children: conclusions from the Children�fs Cancer Group 1421 randomized phase III study. J Clin Oncol 17:832?845, 1999.

�S�D���Á@�@�@�T�D�\��

�����͈�����ᇂł����A30�N�O�ɔ䂵�Ď��Ð��т͌��サ�Ă���A

�����������߂�\���������̂�����ł��B

�����̕a�Ԃ͋Ǐ��ł̑���A�����ǂ̐i�s�ƁA��ᇍזE���]�Ґ��t�ɏ����

�]�̗��ꂽ�ꏊ��Ґ��ɕt�������B����d��Ƃ�����A���݂����ᇍזE�S�ēE�o���邱�Ƃ͍���Ǝv���܂��B

���Â̖ړI�́A�܂��͓E�o�E�f�f���s�����ƁA�����ǂ��ɘa���邱�ƁA

�����Ď��Â̌��ʂ��ێ��i�Ǐ����B�E�d���}���j���邱�Ƃɂ���܂��B

���ۂɂ́A�O�ȓI���ÂŐf�f�E�E�o�A�����ǂ��ɘa���A���w�Ö@����ѕ��ː����Â�

�Ǐ����B�o�㓪�W�|�i�V�����̈�j�Ǝˁp����ёS�]�S�Ґ��ł̔d��i�S�]�S�Ґ��Ǝˁj��}�����܂��B

�E�o�p��́A���Ɉ�ߐ��̏��]�������i���t���b���Ȃ���ԁj��F�߂邱�Ƃ�����A

�������a�C�ɑ���s���ȊO�ɁA�����������Ƃ������Ȃ��Ƃ����X�g���X������Ă��܂�����

���͂ɂ��\���Ȕz�����K�v�ƂȂ�܂��B

���̂��ߎ��Â��s���{�݂́A���Ìo���̂���]�_�o�O�ȁA���t��ᇓ��ȁA���ː��Ȃ������Ă��邱�Ƃ��]�܂����A

��ᇂ�E�o������ɕa���g�D�f�f�E��ᇈ�`�q�f�f�A�_�o���ː��w�I�f�f�Ȃǂ̏������Ƃ�

�W�w�I���Ìv��i�O�ȓI���ÁA���w�Ö@�A���ː����Â�g�ݍ��킹�Ď��Â��邱�Ɓj�𗧂āA�`�[���Ŏ��Âɓ����邱�Ƃ������ł��B

���Ì�́A�e�Ȃ̊O���ŘA�g���Ē���I�Ɏ��Ì��ʂ̕]���A �y�ю��Âɂ�����ӊ������ǁi�a�C�ɑ��鎡�Â��I�������J���A���邢�͐��N���o�߂��Ă��琶���錒�N��̖��j �̕]�����p�����C�K�v�ł���Ύx�����������܂��B

�� ��ÎҌ��� ��

�y���Ö@�z

�܂��́A��p�ɂ��E�o�p�Ŕ]�_�o�O�Ȉオ�S�����܂��B

�E�o������ᇑg�D����A�a���g�D�w�I�f�f�C��`�q�f�f���s���܂��B

���̌�́A�����i���t��ᇓ��j�Ȃɂ�鉻�w�Ö@�A���ː��i���Áj�Ȃɂ��

���ː����Â��s�����Ƃ���ʓI�ł���A�S�Ă��v��I�ɐi�ގ{�݂ł̎��Â��]�܂����ł��B

����܂ŕW�����X�N�Q�A�����X�N�Q�ɕ��ނ��āA���ꂼ��ɓK�������Â��s�����ƂŎ��Ð��т͌��サ�A

���������҂��������Ă��܂����A�ӊ������ǂ��d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă��܂��B

���̂��ߎ��Â������Ȃ肷���Ȃ��悤�ɐ�ɏq�ׂ��a���g�D�w�I���ށA

�V������`�q�w�I��������͂���ᇂ̃v���t�@�C���Ƃ��ĕ��ނ�ݒ肵�Ď��Ã��W�������鎎�݂��s���Ă��܂��B

�������܂��܂����݂܂łɔ��������f�[�^�ł��\������Ȃ��̂�����ł��B

�y�\��z

���݂̐��E�I�ȕW�����Â̐��тƂ��ċ�������̂��A

�W�����X�N�Q�i�d�킪�Ȃ��A��p�łقƂ�ǓE�o�ł��Ă���A3�Έȏ�̏Ǘ�j�ɑ���

���w�Ö@�y�ѕ��ː��Ǐ��Ǝˁ{�S�]�S�Ґ��Ǝ˂���Ö@�Ƃ��čs�����C�O�̔��\������(�Q�l����:1)�A

5�N������86���A���Ĕ�5�N������81���Ƃ������ʂł����A�䂪���̎��Â����̒l�Ƒ��F�Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B

���������ۂ͍����X�N�̏Ǘ�����݂��A�ӊ������ǂɑ���z���������Ë��x�����߂����Â��s���Ă��܂��B

�y�ӊ������ǁz

�ߔN�A���ɕW�����X�N�Q�̏Ǘ�̎��Ð��т����サ�A���������҂��������Ă��܂��B

����܂ł͐������̌����O���Ɏ��Ö@��͍����Ă��܂������A

���ꂩ��͐����҂̐����̎������シ�鎡�Ö@��Nj����鎞��ւƈڍs���Ă��܂��B

���ː����Â̐��ʂ����炵�A���w�Ö@�̃��W����ύX������A

�z�q�����Â����p������Ɨl�X�Ȏ{�s���낪�Ȃ���Ă���̂�����ł����A

���ÏI��������̒���I�ȋ@�\�]�����K�v�Ȃ̂͌����܂ł�����܂���B

�y�z�q�����Áz

�z�q�����Â͐V�������ː����ÂŁA���̗��_�́A

�G�l���M�[����ᇂ̈ʒu����ᇂ̌`��ɍ��킹�Ď~�߂邱�Ƃɂ���āA

�a���ɏW���Ǝ˂��A����g�D�ւ̐��ʂ�ጸ�����邱�Ƃ��\�Ȃ��Ƃł��B

���̓������珬���Ō`���Âɂ����Ĕӊ������ǂ��y�������鎖�����҂���A

�䂪���ł�2015�N4���ɕی����ڂ���܂����B���{�]��ᇊw��ɂ�����]��ᇐf�ÃK�C�h���C���ł͐����ɑ��āu���ː����ÂƂ��ėz�q�����Â��s�����Ƃ������t���Œ�Ă���i�����x2D�j�v�Ƃ��Ă��܂��B

�����_�ł̐����ɑ���z�q�����Â̌��ʂ́A�]���̕��ː����ÂƓ����Ƃ���܂����A�䂪���ɂ�����ӊ������ǂɊւ��Ă͌��݁A�ǐՁE�]�����ł��B

�y�Q�l�����z

- Packer RJ, Roger J Packer 1, Amar Gajjar, Gilbert Vezina, Lucy Rorke-Adams, Peter C Burger, Patricia L Robertson, Lisa Bayer, Deborah LaFond, Bernadine R Donahue, MaryAnne H Marymont, Karin Muraszko, James Langston, Richard Sposto: Phase III study of craniospinal radiation therapy followed by adjuvant chemotherapy for newly diagnosed average-risk medulloblastoma. J Clin Oncol 24: 4202-4208, 2006